刘萨诃信仰解读(3)

知识阶层的记录:王琰《冥祥记》、宝唱《名僧传》、慧皎《高僧传》、

道宣《续高僧传》、道世《法苑珠林》等。

权力阶层记录:天宝石碑[19]

民间的记录:敦煌本《刘萨诃因缘记》

不管知识阶层和权力阶层进行怎样的修改和规约,刘萨诃传说还是显露出民间传闻的本色来。

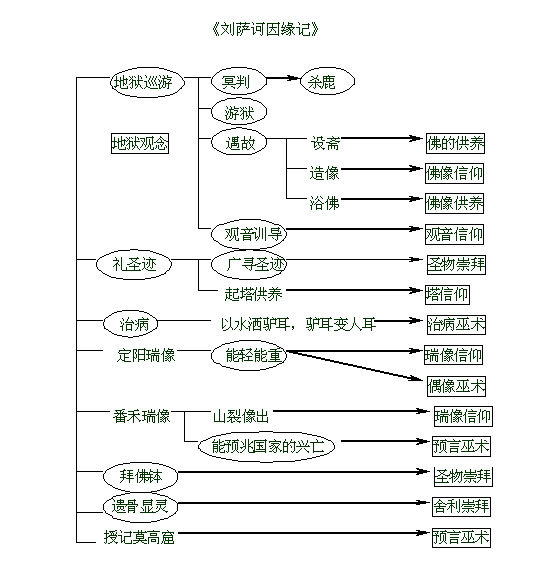

先是因为传闻的盛行,促成了信仰的形成,而信仰形成之后,又滋生了更多的传闻。当刘萨诃还是一个凡人时,他的各种传闻已风行于世,其中最著名的就是地狱巡游和江东礼拜阿育王塔、像。伴随着他的传教活动,又产生了诸如为驴耳王治病、定阳瑞像、酒泉迁化等传闻。很可能在他生前就已被视为神明,由此产生了“苏合圣”、“胡师佛”、观音菩萨假形化俗等一系列传闻。和尚迁化之后,他已经成为一种信仰符号,所以他的传闻更是不断地滋生蔓延开来。我们并不准备对各阶段的传闻内容进行分析,我们更注重的是传闻的形式。如果你对这些传闻的形式稍加注意的话,就会发现一个有趣的现象:刘萨诃传闻是由一个个彼此无关亦无序的独立故事单元拼凑成的,在某一故事单元里,一方面与佛教的某个重要的信仰、观念以及实践紧密相关,另一方面连情节的安排都有固定的模式。可以借用民间故事的母题研究,将佛教传闻的基本信仰单元和情节单元也称作“母题”。以下就对记述刘萨诃传说最为丰富的《冥祥记》和《因缘记》进行母题分析。在下图中圆框表示情节母题,方框表示信仰母题。

通过上面两个图表,可以比较清楚地了解刘萨诃传说是怎样被组合制造的。佛教传闻与民间故事的编制有共同之处。民间故事的特性就是把同样的行为赋予不同的人物,一个母题可以被无数遍复制。佛教传闻亦是如此,比如《冥祥记》中的地狱巡游故事,部分瑞像故事中的盗宝情节,许多瑞像都具有预测吉凶的功能。同时,多个母题也可以汇聚到一个故事之中,从而组成一个复杂的故事,使这一故事具有多种功能。刘萨诃冥游故事就不仅是一个地狱巡游故事,这个故事中的信仰母题极为丰富,仅观音训导的内容就可以视为魏晋南北朝佛教兴福事业的纲要。佛教故事与民间故事在母题上的亲缘关系很容易理解,佛教入华的初期主要是结合鬼神方术在民间传播,自然会借助民间故事的形式来进行传播。《冥祥记》中萨诃冥游故事正是体现了佛教传闻技巧纯熟的制造水平。

这种利用母题制造的佛教传闻,符合民众的接受和审美心理,其价值体现在传教的功能上。透过刘萨诃冥游故事,直接感受到的就是对地狱的恐惧,对观音的感激,以及一定要礼拜佛的圣物圣迹,一定要设斋、灌像等等。这种把基体的观念、信仰和修持条例组合成发生在不同人物的身上的传闻,就取得了化身千亿的效果,成为一种虽最为简易却最为有效的传播方式。

不断衍生的传闻以一种零散的、彼此无关亦无序的状态存在着,当这些口耳相传的传闻被整理记录成文字后(就是佛典翻译文学之外最早的佛教叙事艺术),也呈现出零散的状态,它们通常是在一个信仰主题下记事。诸如释氏辅教之书《冥祥记》、各种观音《应验记》之类。其形式特点是信仰主题单一明确,情节模式固定。这种形式显然是受了佛教传闻的母题结构形式的影响。后来的佛教类书《法苑珠林》也采用了这种母题结构的形式,当然,这里的“母题”与传播民间佛教信仰的传闻“母题”不同,它体现出知识僧侣佛教文化的分类、总结和评价。而僧传也受到传闻的影响,毕竟传闻是僧传的一个非常重要的材料来源,尤其是刘萨诃这样的高僧,他的生平事迹缺乏史实而几乎都是传闻。不过僧传是按照一定的目的和标准来选择传闻。如慧皎《高僧传》选择刘萨诃礼塔拜像之传闻将之归入“兴福”,而道宣《续高僧传》则选择刘萨诃在稽胡和西北地区的巫术行为归之于“感通”。虽然刘萨诃这类高僧使僧传这种文体处于史实与传闻之间的尴尬之中,但在客观上推动了传闻叙事艺术的进一步发展。因为僧传是以人系事并且是按照时间顺序记事,它把一个高僧的传闻汇聚起来了,从而摆脱了以信仰母题记录传闻的原始状态。

虽然僧传推进了传闻叙事艺术的发展,但它对于民间的佛教叙事艺术之发展却未必有多大影响。它毕竟属于知识阶层的雅文化。民间的佛教叙事艺术是在讲唱艺术的推动下发展起来的。这将是下文所要讨论的一个问题。

(二)讲唱

可以想见,佛教传播在很大程度就是凭借口耳相传的各种传闻在民间发生影响的,知识阶层和权力阶层介入传闻的整理解读之后,使民间传闻受到雅文化与权力文化的规约由社会的下层进入了上层;而传闻在民间依然沿着自己的轨道运行,一方面是传闻与信仰的相互促进,另一方面是传闻与其它传播方式相结合以发挥更大的影响。

传闻之外,佛教信仰在民间的传播方式最重要的还有音乐和美术。先来看音乐。从佛教入华之初,以音声传教的形式也随之入华。在慧皎《高僧传》中,专列“唱导”一科,所谓“唱导者,盖以宣唱法理,开导众心也。”唱导师会根据不同的听众来决定宣唱的内容,“若为悠悠凡庶,则须指事造形、直谈闻见;若为山民野处,则须近局言辞,陈斥罪目。凡此变态,与事而兴。”可见当宣唱的对象是民众时,宣唱的内容就多是民间传闻了。较之单纯的传闻,唱导更具有非凡的艺术感染力,“谈无常则令心形战栗,语地狱则使怖泪交零。”[20]由此也就广为民众接受并深受民众喜爱。在现存于敦煌遗书中的俗讲、变文中我们看到了佛教民间讲唱艺术的成熟形态。值得庆幸的是,敦煌本《刘萨诃因缘记》的存在为我们提供了寻绎刘萨诃传闻被采入讲唱因缘的线索。

《刘萨诃因缘记》篇一共600多字,大致依时间顺序排列了地狱巡游、朝圣、治病、番禾瑞像等传闻,从其颠倒错乱的叙事顺序、极度简略的叙事风格、朴实无华的叙事语言来看,这决不会出自上层知识分子之手,而是民间文人对民间传说的记录和整理。《因缘记》从形式上看不出任何讲唱的痕迹,似乎很难将之归为宣传佛教的说唱伎艺“说因缘”的底本。但它又为什么被称为“因缘记”呢?周绍良先生对此作出了一个大胆的假设:“可见为讲说之用,否则不必标明为‘因缘记’,亦不必另行录出,只据书宣讲即可。故此等因缘记可见为说因缘之底本。”[21]拿另一类讲唱文学变文来说,散文形式的变文也有,如P.2721V《舜子至孝变文》和P.3645《刘家太子变》。荒见泰史对此做过专门的研究。他通过对比《舜子至孝变文》与P.2621《(拟)孝子传》,认为《舜子至孝变文》是从不同渠道的文本上摘录、拼接,然后稍作加工而成。至于《刘家太子变》其拼凑抄写方式类似于《(拟)孝子传》、《句道兴本搜神记》等敦煌类书。荒见泰史的结论是:“这些写本或摘录经典,或转抄类书,并且舍弃了说教色彩浓厚之处,使之更通俗化了。抄录故事的目的或是为了讲唱搜集整理素材,或用于讲唱时作为纲要底本,或为参考笔记之用。”[22]那么,再回头来看《刘萨诃因缘记》,它排列民间流传的各种刘萨诃传闻,记事极为简略,在600多字的篇幅中,冥游就占了400多字,占去了三分之二的篇幅,其它情节都极为简单,蜻蜓点水式的一掠而过。与其说它是一个故事,不如说它更像一个故事的提纲。但这个故事提纲任意一条的背后都有一些内容丰富、情节曲折的传闻,毫无疑问这些传闻是敦煌民众极为熟悉的,此点可以在莫高窟72窟南壁所绘的“刘萨诃与凉州圣容佛瑞像史迹变”[23]那幅大型壁画上得到印证。因此,我们认为《刘萨诃因缘记》是讲唱因缘文的蓝本,极有可能是为了讲唱搜集整理素材。如果《因缘记》得到进一步的加工整理,把那些民众所熟知的丰富曲折的传闻故事用文字表述出来,那就是一篇粗具规模的白话小说了。