藏传佛教对元代经济的影响(4)

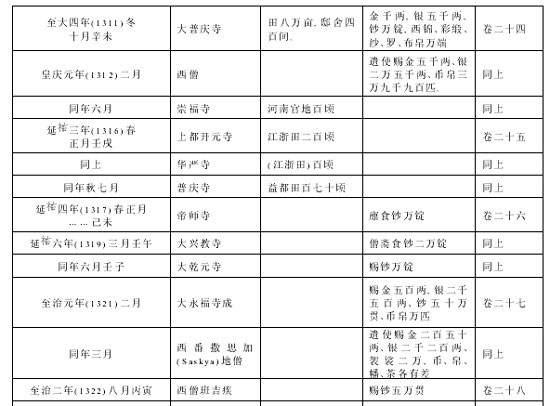

写经之频繁、形式之多样,那就更是情理之中了。我们依然只据《元史·本纪》作一简单翻检,就发现了如下许多(见表五)。

上表所列译写佛经诸项,大多数项目没有载明耗用金银多少,就载明的几项加起来,总共耗金8644两、银650两。如果我们以最保守的方式估计,上表中未列之项目耗用与此相当,那么耗金至少有17288两,银1300两!而可以肯定的是,我们在有限的史料中能寻觅到的东西是极其有限的,元代写经的此数和规模远远不止于上表所列之内容。

概言之,元代百年间,不断建寺,频繁写经,耗用大量人力物力和金银财宝。尤其是建寺之弊端尤多:毫无节制地征调军队士兵、征用役卒、工匠,使普通百姓和士兵妻离子散、家破人亡、民不聊生,耗费大量土地、物资、金银,使国库空虚,有些甚至直接搜括百姓以资建寺之需。国力日衰,民心日落!对于这种局面,其实早有有人提出异意,至元二十年(1283)三月,御史台臣言“平滦造船,五台山造寺伐木,及南城建新寺,凡役四万人,乞罢之。”尽管当时诏“伐木建寺”(卷十二),但随后的至元二十一至二十五年间依然频繁建寺。大德七年(1303)“秋七月……禁僧人以修建寺宇为名,齐诸王令旨乘传扰民。”至大元年(1308)十一月丁卯,中书省臣言“今铨选、钱粮之法尽坏,廪藏空虚。中都建城,大都建寺,及为诸贵人私营第,军民不得休息。”可是同月癸未,皇太后照样“造寺五台山”,照样“摘军六千五百人供其役”!至顺年间,海南一度曾因建寺扰民而引起黎民骚乱。同样,虽然也有因影响国用而罢印佛经,但并没有起到积极的效果,“罢印”是一时之举,而写经是元代既定的崇佛政策之一大事,自然经久不衰!

三、赏赐无度,舍本逐末

在藏文史籍中,对于蒙元王室给予佛教僧人的赏赐,其描述尽管颇带渲染之色彩,但其真实性是不容置疑的。赏赐佛教僧人这一传统入元以后,得到了彻底的继承和充分的“发扬光大”,其名目之繁多,常人难以想象;其赏赐之缘由,可谓五花八门,赏赐之无度,真是舍本逐末。下文我们仅就《元史》等汉文史籍所载,看看元廷在名号、土地、民户及财物等方面的赏赐大要:

(1)名号(或官爵)

赐予僧人名号,大概是历代王朝团结佛教势力的重要手段之一。一般来说,人们对于元代僧人名号,最熟悉的莫过于“帝师”了,因为他是佛教界的最高领袖。而这一名号终元一代一直是忽必烈选定的藏传佛教萨迦派领袖独占并代代传承。对此已许多著述论及,在此不赘。

实际上,除了帝师名号之外,元廷还赐予了许多重要僧人(主要是藏传佛教僧人)各种各样的名号,比如“(释教)总统”、“司徒”、“(三藏)国师”、“法主(宗主)”以及各种各样的“国公”等等。像“帝师”一样,这些名号实际上也是官爵,因为它们赋有各种各样的特权。而好些已有僧人名号的,还会“因帝师请”等原因加封官爵。本文根据《元史·本纪》所载有限的资料,将元代对僧人赐号加爵的简况表列如下(见表六)。

名号爵位之多,赏赐之频,令人目不暇接;而品秩之乱,让人晕头转向,比如至顺二年(1331)三月,先后授予沙津爱护持必喇忒纳失里(必兰纳识里)和西僧旭你迭八答喇班的为三藏国师,但前者赐玉印,后者赐金印。本来玉印是专授予帝师一类的全国佛教领袖,而从此表可以看出,在元代不止帝师有此殊荣。此外,到了至顺年间,估计僧道诸教逃税者越来越多,元廷只好以名号换取其应交的税款了,故而元廷明令,凡“僧道输己粟者,加以师号”!

僧人名爵之滥,到了顺帝时已经到了不可收拾的地步,故而不得不在至元五年(1339)“春正月癸亥,禁滥予僧人名爵”;不过,为时已晚,元朝已经积重难返,气数将近。谁也难有回天之术,何况元顺帝这种整天沉迷于“秘密术”不理朝政的昏君呢?

(2)土地、民户及财物

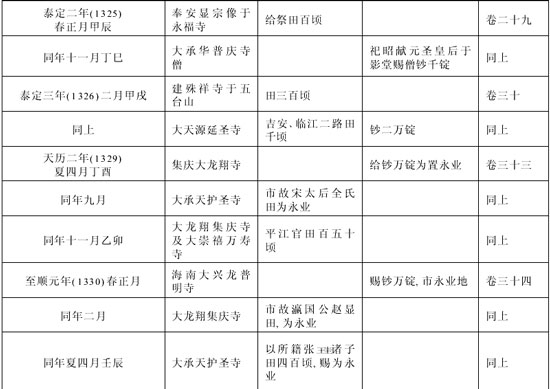

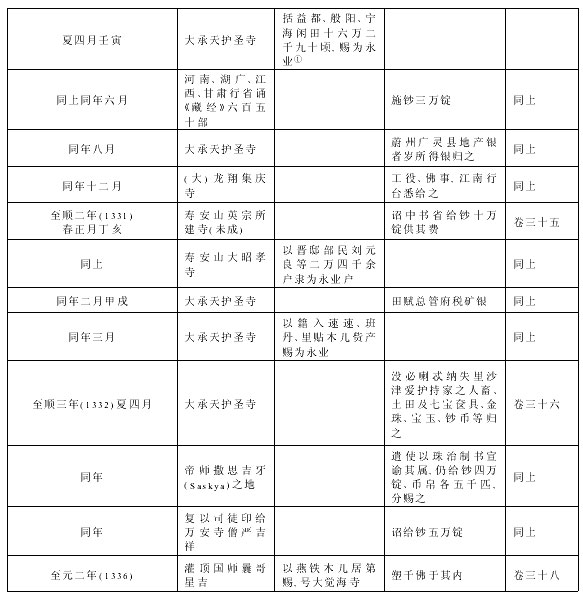

正如上文所说,元代僧司衙门之多,僧人名爵之繁,是我们今天难以彻底说清的,因为史载并非历史事实之全部。但有一点可以肯定,元代以藏传佛教僧人为主的享有各种名爵的僧人,都有不同的等级次第,享有不同的特殊待遇,即官俸。然而,除此而外,诸僧乃至诸寺多有频繁的赏赐,大量田土变为寺产,大量财物落入寺门或僧人私囊(见表七)。

仅土地田产而言,上表中有确切数字者总共就高达166420顷又80000亩,如果我们以现代度量制将八万亩换算为800顷的话,总共有167220顷。这个数字还不包括那些不确切的记载,比如至大三年(1310)夏四月封三宝奴为楚国公,以常州路为分地;(《元史》卷二十三);至大四年(1311)赐大普庆寺田八万亩的同时所赐的四百间邸舍;(《元史》卷二十四);天历二年(1329)赐大承天护圣寺之故宋全氏田;至顺元年赐大龙翔集庆寺之故宋主瀛国公赵显田;顺帝至元二年(1336)以燕铁木儿居第赐灌顶国师曩哥星吉为大觉海寺等。史料缺载以及史料没有明确记载为多少数量的土地总量,较为保守的至少与能够计算出来的数目相当,那么,元代赏赐给僧人)或寺院(主要为藏传佛教僧人及藏传佛教寺院,也包括其他,但释教之被尊崇如斯主要是因为藏传佛教之故,故而这里笼统记之的土地田产应该在三十三万顷左右。

这是一个什么概念呢?查《元史·食货志》经理门记诸省官民荒熟田可知:河南行省为1180769顷;江西行省为474693顷;江浙行省995081顷。那么,诸僧寺所据田产是河南全省土地四分之一以上,江西全省二分之一以上,江浙全省三分之一以上!

可以说,赐予王公贵族土地,是蒙古封建土地分封制的遗风,藏族在元代与蒙古族一样是属于上等人,而藏传佛教僧人无异于蒙古王公贵族的地位,因此赏赐土地当然顺理成章!而这仅仅是僧寺所得赏赐之数,如果加上王公贵族获赐之土地数,元代赏赐土地之数用“骇人听闻”来形容应该毫不过分。这种无度的赏赐,使大量土地聚集于少数王公贵族及僧侣寺观手中,而耕者则无田可耕。明末群雄起于江淮河朔,其乱源乃土地问题,而这与僧人寺观占田无度肯定是难脱干系的。